会計ソフトの導入を検討する企業が増えている背景には、経理業務を効率化し、正確な仕訳や決算処理を自動化することで、コストや時間の削減を見込めるというメリットが大きいです。

最近では、システム連携が進んだクラウド型やインストール型など、さまざまな種類の会計ソフトが登場しており、企業規模や事業内容に応じた選び方が求められています。

本記事では、以下のようなポイントを中心に解説し、経理担当者や経営者が失敗なく会計ソフトを導入できるようサポートします。

- 安全性や機能面の比較方法

- 導入時に注意すべきポイント

- サポート体制を確認する手順

クラウド型ソフトのメリットやインストール型の特徴を把握しておくと、税制改正や自社システムとの連携にもスムーズに対応できます。

しっかり検討すれば、経営に役立つ最新ツールを使いこなし、コストや時間の削減はもちろん、財務管理の質も高められるでしょう。

会計ソフト導入はなぜ重要?企業経営に与えるメリットを解説

会計ソフトを導入する最大のメリットは、経理や財務管理の効率アップと正確な処理の実現です。帳簿の入力手順をシステム化することで、仕訳ミスや転記漏れを大幅に削減でき、作業時間を短縮できます。

例えば、交通費を入力するだけで旅費交通費の勘定科目が自動選択されるような機能があるソフトも多く、入力支援機能により担当者の負担を軽減しつつ業務を進められます。

さらに、スキャン機能を備えたソフトであれば紙の領収書などを電子化し、サービス上で内容を自動認識できます。

こうした処理は自宅や外出先からでも行えるケースがあり、クラウド環境であればスマホで経費を登録することも可能です。

会計データをオンラインで共有すれば、税理士や会計事務所とのやりとりも簡単になり、決算までの流れがスムーズに進みます。

バックアップ機能が充実しているソフトなら、大事な帳簿や仕訳データの紛失リスクを最小化できるのも重要なポイントです

こうした機能を活用することで、多くの企業が財務状況をリアルタイムで確認しやすくなり、コスト管理や経営判断の精度が高まります。

導入時はまず無料版で感触を確かめつつ、サポート体制や税制改正への対応力をチェックしておくと安心です。

経理作業の効率化を実現!会計ソフト活用のメリット

会計ソフトを導入すると、仕訳や計算を自動化できるため、人為的な入力ミスを大幅に抑えられます。旅費交通費などの特定の経費を入力するだけで勘定科目や取引内容が自動登録される場合があり、転記作業に割く時間が減るでしょう。

スキャンやOCRなどの機能がついたサービスを利用すれば、紙の書類を電子化してすぐ仕訳処理に回せます。

クラウド型ソフトを使えば、環境さえ整っていれば自宅や外出先でも作業ができ、最新データを常に参照できます。

結果として経理担当者の負担が軽減されるだけでなく、決算作業の速度や正確さも向上します。最新ツールを使いこなせば、中小企業や新設法人であっても、専門知識に自信がない担当者がスムーズに経理業務を進められるようになるでしょう。

会計ソフトが経営判断の質を向上させる理由とは?

会計ソフトには、膨大な取引データを整理し、経営に必要な情報を瞬時に取り出せる魅力があります。例えば、定期的な売上や費用のレポートを自動作成し、会社の現状をリアルタイムに把握できる環境が整えば、経営判断にもスピード感が生まれます。

クラウド型であれば場所を選ばず帳簿を確認できるため、経営者や会計担当が離れた拠点にいてもコミュニケーションを取りやすいです。

また、税理士や外部の専門家とデータを共有できる機能がある会計ソフトなら、財務に関する相談もオンラインで完結します。

アップデートによる改正税制への即時対応やバックアップ機能が備わっていれば、資料の紛失リスクが減り、経営を安定して進める一助となるでしょう。

会計ソフトの主な種類とその特徴を比較解説

会計ソフトは大きく分けて以下の3種類が存在します。

それぞれの特徴を理解して比較することで、自社に合ったソフトを導入しやすくなります。

- クラウド型

- パソコンインストール型

- オンプレミス型

クラウド型は、インターネットに接続できる環境があれば複数拠点でデータを操作でき、更新も自動で行われることが強みです。

インストール型は、導入コストを最初に支払えば長期的な月額料金がかからない場合が多く、オフライン環境でも作業できるメリットがあります。

オンプレミス型は自社のサーバーで運用するため、セキュリティ面で優位な反面、導入時に大きな費用や管理の知識が必要になるケースがあります。

それぞれの長所を理解し、自社業務との連携や決算作業、将来的な税制改正の対応などを考慮しながら製品を検討するのが大切です。

手軽に利用可能なクラウド型会計ソフトのメリット・デメリット

クラウド型会計ソフトの強みは、インターネットがあれば場所を問わず操作できる点です。テレワークや外出先からもリアルタイムで帳簿や仕訳をチェックできるため、忙しい経営者や担当者にはとても便利です。

ソフトのバージョンアップが自動化されるケースが多いため、常に最新の税制や制度に対応できる点も評価が高いでしょう。

ただし、ネット環境が必須となるため、回線が不安定な場合に作業が滞るリスクがあります。また、外部アクセスが前提となるため、セキュリティ面を強化する取り組みが重要です。

クラウドサービス提供各社は通信の暗号化や堅牢なサーバー環境を整えていますが、利用者側でもパスワード管理やデータの保存ルールを厳重にしておくことが求められます。

安全性重視ならインストール型会計ソフトがおすすめ!

インストール型会計ソフトは、一度導入ライセンスを購入すると、月額料金が比較的かからない場合が多く、長期的な運用を考えている企業にとってはコスト面のメリットがあります。

また、外部との通信を最小限に抑えられるため、大事なデータをインターネット経由でやりとりするリスクを減らせる点が特長です。

端末のスペックによっては高速処理が期待でき、大きな仕訳データや複雑な帳簿管理にも対応できる製品が見つかりやすいでしょう。

ただし、インストール型の場合はソフトの更新作業を手動で行う必要があります。

税制改正などへ迅速に対応できるよう、メーカーのバージョンアップ情報を常にチェックすることが大切です。

運用体制としては、利用者がアップデートを怠ると税法の変更に追随できないリスクがあるため、定期的に修正プログラムやパッチを適用するようにしましょう。

失敗しないために知っておきたい会計ソフト選びのポイント

会計ソフトは企業の経理業務を劇的に効率化できるツールですが、適切な比較や検討を行わないと期待した成果を得られない可能性があります。

以下のポイントを意識して、自社に最適なソフトを選びましょう。

- 基本的な帳簿処理機能や自動仕訳機能の充実度

- 最新制度や税制改正への対応状況

- セキュリティとサポート体制

- クラウド型かインストール型かの選択

- 担当者の操作性や学習コスト

業務内容や会社規模、中小企業か大手法人かによって必要な機能やサポートは異なります。

無料体験版を積極的に活用し、操作性やサービスの安定度を早めに確かめておくと良いでしょう。

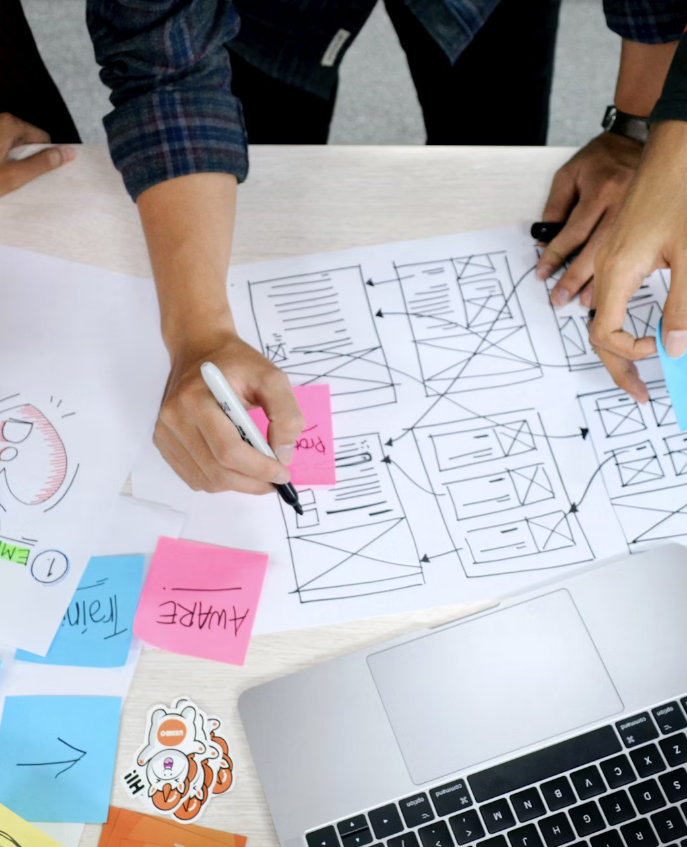

操作性を見逃さない!経理未経験でも使いやすいか要確認

意外と見落としがちなのが操作性です。

経理に慣れていない担当者や、今後さらに人員が増える場合を考慮すると、誰でも直感的に操作できるレイアウトや入力支援機能のあるソフトが望ましいです。

折角、高機能なソフトを導入しても、複雑な画面構成で作業効率が落ちてしまうケースもあります。用語が難解であったり、入力項目が多すぎて混乱を招いたりすると、本来の効率化が損なわれるため注意が必要です。

無料で試せるソフトであれば、仕訳入力や帳簿の作成画面、決算処理に関するフローなどを実際に操作し、社内に合致するかどうかを確認しましょう。

サポートがしっかりしているソフトなら、マニュアルやFAQを参照して疑問点を解決しやすく、今後の税制改正にも対応しやすくなります。

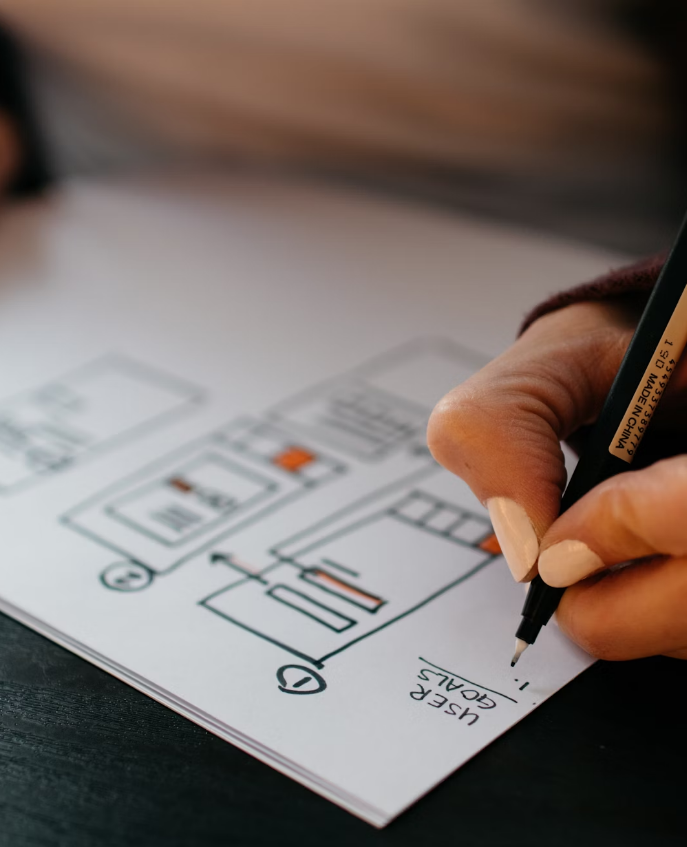

自社業務との連携性をチェック!重要な機能とは?

会計ソフトを選ぶ際に注目したいのが、他システムとの連携機能です。

たとえば、給与計算ソフトや請求管理ソフト、販売管理システム、銀行口座やクレジットカード明細との自動連携が備わっていれば、手作業の入力を減らし、記帳ミスのリスクを抑えられます。また、クラウド型であれば、APIを通じた外部サービスとの連携が可能な製品も多く、経費精算システムや在庫管理ツールなどと繋げることで、さらなる効率化が期待できます。

自社の既存業務フローとの親和性を高める意味でも、連携先の一覧を事前に調べておくことが大切です。連携により、経理や財務データが自動で共有され、経営に必要なレポート作成がワンクリックでできるようになるケースもあります。

中小規模企業やスタートアップでも、必要な機能を拡張しやすいソフトを選べば、将来の事業拡大に柔軟に対応できるでしょう。

税制改正や最新制度に対応可能か、サポート・更新体制の確認方法

税制や制度は毎年のように変更が行われます。

電子帳簿保存法への対応やインボイス制度の導入など、定期的に新ルールが施行されるため、導入した会計ソフトがタイムリーに更新されるかどうかは最重要ポイントの一つです。

とくに無料版や低価格帯の製品では、アップデートが後回しになったり、不具合が生じた際の対応が遅れたりするリスクもあります。

サポート体制がしっかりしていれば、法改正への対応だけでなく、困ったときの電話やチャットなどの相談に乗ってもらえるため安心です。

また、セキュリティアップデートの頻度も見極めましょう。

クラウド型であればサービス提供会社が自動的にパッチを配布してくれる場合が多いですが、インストール型の場合はユーザー自身が定期的にサイトを確認してダウンロードし、更新作業を進める必要があります。

こうした体制が整っているかを事前にチェックしておくと、導入後のトラブルを回避できます。

費用対効果を検討する際のポイントと無料版の上手な活用法

会計ソフト導入時には、導入費用と運用コスト、そして得られるメリットのバランスを見極める必要があります。

無料版で試してみるのは有効な方法ですが、機能制限やサポートの範囲が狭い場合があるので注意が必要です。使い続けるうちに仕訳件数が増えて上限を超えてしまったり、決算期にサポートが必要なときに無料版では対応してもらえなかったりすることもあります。

有料ソフトでは、クラウド型なら月額料金、インストール型なら導入時に一定の購入料金がかかります。ただし、手厚いサポートやセキュリティ面の保証により、実質的なコスト削減につながるケースも少なくありません。

自社の規模や将来的な事業計画を踏まえて、最適な導入形態を見つけることが重要です。

会計ソフト選びでよくある失敗ケースと解決方法を事例で紹介

会計ソフト導入では、操作性やサポート内容を十分に確認せずに契約してしまい、後から「必要な連携機能がなかった」「導入したものの担当者が使いこなせない」といった失敗が起こりやすいです。製品を決める前に、必ず資料請求やデモ版の利用、そして実際の画面を確認するといったステップを踏むことで、リスクを減らせます。

機能が過剰で持て余す場合もあれば、反対に必要な機能が不足していて手作業が増えるケースもあります。最適なソフトを選ぶには、事前に自社の要望を洗い出し、優先度を整理しておくことが大事です。

機能不足で困らないための製品比較方法と注意点

機能不足で困らないようにするには、各製品の特徴や強みを一覧表などで見比べると有効です。たとえば、仕訳の自動化、給与管理との連携、電子帳簿保存への対応といったポイントごとに、どのソフトが自社のニーズに合致しているかをチェックします。製品ごとに強みが異なるため、「多くの部門が扱うデータをどの程度カバーできるか」「連携可能なツールが豊富か」といった視点で比較することも大切です。

また、製品の販売サイトを見るだけでなく、口コミやユーザーの事例に目を通して、実際の使用感を把握することもおすすめです。

特に中小企業や個人事業主の場合、費用をかけずに導入したい気持ちが強いかもしれませんが、セキュリティや法改正への迅速な対応を期待するなら、有料ソフトの方が安心できる場合があります。

導入後に発覚したセキュリティリスクへの対応方法を解説

会計データは企業にとって最も重要な情報の一つです。

ソフト導入後にセキュリティリスクが見つかった場合、早急に対策をとる必要があります。

まずはアクセス権限の見直しを行い、経理担当以外が自由にデータを閲覧できないように設定を見直してみましょう。クラウド型の場合はサービス提供会社のセキュリティガイドライン、インストール型の場合は導入先メーカーが提供するアップデートやパッチ情報を必ずチェックし、適切なタイミングで適用します。

さらに、ログイン履歴の監視や、データバックアップの定期確認も欠かせません。

銀行口座やクレジットカード情報などが含まれる場合、万一流出すれば企業経営に大きな打撃を与える恐れがあります。ソフトそのものの機能だけでなく、社内のセキュリティ教育やルールづくりも並行して進めることで、リスクを大きく減らすことが可能です。

【まとめ】企業経営を支える最適な会計ソフトの選び方とは?

会計ソフトに求める主な機能は、仕訳の自動化や帳簿作成だけにとどまりません。経費だけでなく請求書、給与、最新税制改正への対応、自動仕訳や外部ツールとの連携など、多岐にわたる要素が複雑に絡み合います。法人の決算作業や申告に求められる要件を満たすかどうか、また、長期的に安心して利用できるサポート体制やセキュリティが整っているかどうかを考慮しましょう。

中小企業では、クラウド型の気軽さと機能の充実度を両立した「ジョブカン会計」や「PCAクラウド会計」が注目されています。

大手企業には「マネーフォワードクラウド会計」や「勘定奉行クラウド」の導入事例が多い傾向です。もちろん他にも多くのサービスや製品が存在するため、自社の規模や業種に適したソフトをじっくり比較・検討することが大切です。

導入前に、各社のサイトや資料で料金体系や連携範囲、セキュリティ対策などをしっかり調べておきましょう。

複数製品をピックアップしたうえで、無料トライアルやデモを活用し、実際に仕訳入力や帳簿の保存、経費計算の操作感を確認するのがおすすめです。最適な会計ソフトを選ぶことは、企業経営の基盤を安定させ、コスト管理や業務効率を大幅に向上させる鍵になります。

ぜひ自社にぴったり合うシステムを導入し、経理と財務管理の質を高めていってください。