市場において目に見える成果を上げるためには、表面的な情報にとどまらず顧客の行動や感情の奥底にある本質を理解することが不可欠です。

サービスや商品が顧客から選ばれる背後には、その人の深層心理や日常の行動に根ざした顧客インサイトという重要な“気付き”が存在します。

近年では、株式会社のみならずさまざまな企業がインサイトの分析・活用に本格的に取り組むようになっており、「なぜ自社の商品やサービスが選ばれているのか」「どうすれば市場で他社と明確な違いを打ち出せるのか」といった問いを持つビジネスパーソンも急増しています。この記事では、表面的なニーズや欲求では得られない深層インサイトとその違いを明確にし、インタビューやデータ収集の具体的な方法、市場での成功事例、先進のツールとSNS活用までを総合的に解説します。貴社の売上向上や課題解決につながるインサイト戦略のポイントを、実践的な視点からわかりやすくお伝えします。

顧客インサイトは、顧客の消費行動や意思決定の背後にある、本質的な動機や深層心理を指す重要な概念です。表面的な「必要性」や「欲求」だけを捉えても、商品・サービスの差別化や新市場の創出は困難になります。

企業やマーケターが注目すべきは、顧客が自覚していない隠れた理由や購入動機、感情の動きです。インサイトを的確に把握できれば、顧客に本当に響くサービスや商品提案が可能となり、競合との差別化や市場拡大へとつなげられます。

たとえ既存の手法では類似商品しか生み出せない状況であっても、本質的なインサイトに基づいた発想の転換や新たな枠組みから、独自性のある新商品開発が実現します。

実際、マーケティングや商品開発にインサイト発想を導入する企業は増えており、顧客の本音や未自覚の欲求へのアプローチが大きな注目を集めています。こうしたインサイトの継続的な収集と活用は、顧客満足度や売上向上といった企業成長と直結する要素として欠かせません。

顧客インサイトとニーズの違いを理解するには、それぞれの定義と捉え方の深度に着目しましょう。

顧客ニーズは「欲求」や「必要性」に基づき、しばしば顕在化しています。顕在ニーズは顧客が自覚しているもの、潜在ニーズはまだ意識していないが行動や質問から推察できるものです。一方、顧客インサイトはさらに深いレベルで、無意識に隠れている購買動機や感情、価値観にまで踏み込みます。

この違いを明確に意識しなければ、マーケティングや商品開発での差別化はなかなか実現できません。たとえば、アンケートやインタビューといった表面的な調査だけでは見えない本質的な部分には、定性調査や行動分析を通じてアプローチすることが重要です。

多くの場合、顧客本人もなぜその商品を欲しくなるのか自分では説明できませんが、観察や深堀り質問を重ねることで新たな発見や価値創造が可能です。こうした違いを認識することで、企業は集めたデータや顧客の声をより戦略的に活用し、市場での立ち位置を高めることができます。

顧客の購買行動や心理を深く理解し、インサイトを見抜くことは企業にとって大きな価値をもたらします。インサイトを捉えることで、従来のニーズ分析や消費傾向だけでは視野に入らなかった新たな需要を発見することが可能です。

たとえば、今まで見過ごされていた隠れた欲求や新しい消費価値をきっかけに商品改良やマーケティング戦略を再構築すれば、競合他社との差別化につながります。

さらに、インサイトをもとにしたメッセージはターゲットからの共感を呼びやすく、SNSやネットを介して拡散力も発揮します。その結果、商品やサービス自体の認知度向上、ブランドイメージ強化も期待できます。

顧客インサイトを踏まえたマーケティング施策は、単に広告を打つだけのアプローチよりも高い効果を発揮し、長期的な顧客ロイヤルティの向上にも寄与します。

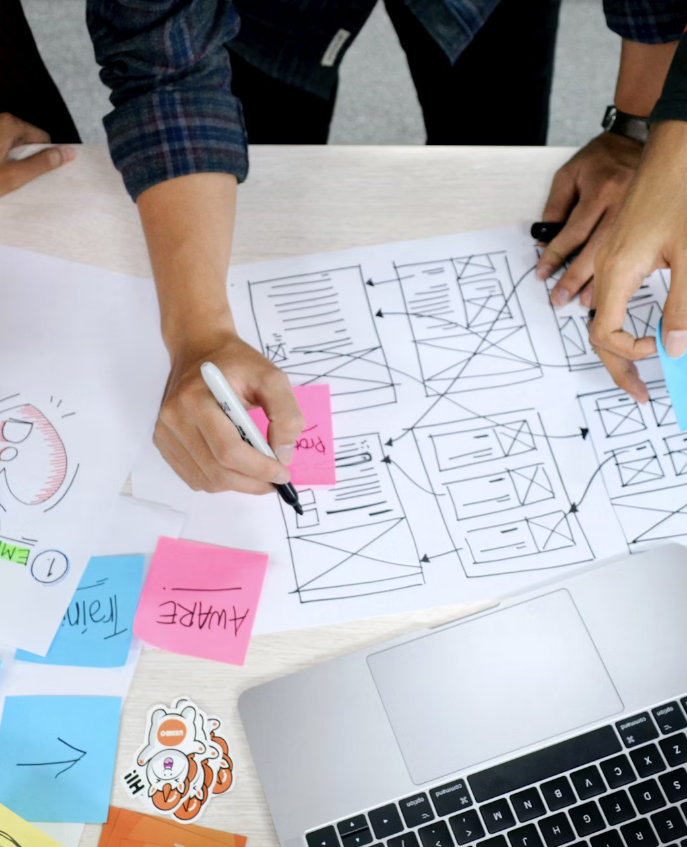

顧客インサイトを実際に発見し活用するまでには、3つの基本ステップがあります。

- まずは仮説を立て、顧客の本音を引き出すアンケートやインタビューを実施します。ここでは表層的な質問ではなく、購買決定時の思考や行動の動機に迫る問いを設計します。

- 次に、収集したデータをもとに行動傾向や共通パターンを分析し、顧客層ごとの違いや背景を深堀りします。定量・定性の両面からデータを評価するのがポイントです。

- 最後に分析した結果を総合的に読み解き、なぜその行動や選択をしたのかという“裏側”にある感情や心理的な要因を抽出します。こうして導き出されたインサイトが、新たな商品開発や施策展開の土台となります。

この一連のステップを確実に実践することで、競合との差別化や市場での独自価値の創出が現実味を帯びてきます。

顧客インサイトを深く捉えるためには、定性・定量調査の組み合わせによる市場調査とデータ分析が有効です。定性調査では、インタビューやグループディスカッションを通じて顧客の深層心理や生活背景、購買の意思決定過程をじっくり探ります。

具体的には、購入までのプロセスや“なぜ”という心理の変化を丁寧に聞き取る「デプスインタビュー」や、実際の利用場面を観察する「エスノグラフィ調査」などが推奨されます。

一方、定量調査では大量のアンケートや購買データ、アクセスログの分析によって全体の傾向やパターンを特定します。さらには、SNSや口コミサイトに投稿された言葉をAIで解析し、リアルタイムでインサイトを見つける取り組みも進んでいます。

これら最新の調査・分析手法を組み合わせれば、他社が気づかない深層情報を掴むことも可能となり、独自性のある戦略構築が現実のものとなります。

顧客の本音データを効率よく収集するには、インタビューやアンケートの設計が鍵を握ります。自社の商品やサービスに関する情報を多角的に得るため、単なる事実確認にとどまらず、購買動機や利用時の困った点、期待や不満まで本質を探れる質問を用意しましょう。

インタビューでは顧客の行動背景や感情に踏み込むため、曖昧な回答があれば「なぜそう思ったか」「そのとき何を感じたか?」など再度深掘りすることが重要です。

アンケートについても、選択式だけでなく自由記述欄を設けて顧客の本音や意見、エピソードが表現できる構成にしましょう。

センシティブな内容や本音が出にくい場合は1対1の対話や顔の見えないオンライン方式を導入し、回答者の安心と率直な発言を引き出すのがポイントです。

あわせて、SNSや口コミレビューのソーシャルリスニングを行うことで、実際の利用状況やリアルな感情変化も把握できます。

このような多角的な情報収集こそがインサイト発見の精度を高めます。

SNSや口コミ分析の活用は、潜在的な顧客インサイトの発見において非常に有効です。ユーザーが自由に思いを投稿するSNSやコミュニティは、企業が把握しづらい消費動機や利用中の不満、他社商品との比較ポイントなど多彩なインサイトの宝庫です。たとえば「coorum」などのオンラインコミュニティ構築ツールを使えば、日常的な会話ややり取りから顕在・潜在のニーズ、新たな価値観、商品開発へのヒントが自然と集まります。担当者目線では見逃してしまう細やかな要望や意外な利用シーンも生の声として収集でき、商品やサービスの改善、次の一手への明確な根拠となります。

こうした結果に基づく商品改良や新サービス開発事例も増加しており、オンラインコミュニティの力が改めて注目を集めています。顧客の“リアルな声”をもとにしたマーケティング戦略は、他社との差別化やブランド強化に直結するメリットも大きいのです。

顧客インサイト活用の成功事例をひも解くと、売上向上や顧客満足度の劇的な改善につながっているケースが多数見受けられます。

たとえば、インサイト分析を通じて自社の強みや独自性を再認識し、それをクローズアップしたサービスを展開した結果、競合が模倣できない価値を生み出せたという事例があります。

オンラインコミュニティ運営でリアルタイムの顧客の声や体験談をデータ化し、商品改善や施策立案へのフィードバックとして即時活用した企業も増えています。たとえば「Commune」などのサービス活用により、ユーザー同士のやりとりや投稿データをもとにしたスピーディな施策修正・商品改良が可能となり、顧客ロイヤルティやLTV(顧客生涯価値)の向上を成し遂げた企業も出ています。

インサイト起点の経営判断が、企業の持続的な成長を支えています。

商品開発やサービス改善への顧客インサイト活用は、未発見のニーズや課題の発見、新たなアイデア創出に大きく寄与します。過去の購買行動に潜んでいた動機をデータから抽出し、今まで見落としていた改善点や要望を明確化した企業も少なくありません。

その結果、機能やデザインの見直し、品質改良など具体的な対策を素早く実施でき、顧客満足度の向上や再購入増加へ直結します。CDP(カスタマーデータプラットフォーム)など最新ツールの導入によって、複数のタッチポイントから得られたデータを統合し、多面的・多角的に分析する仕組みも拡がっています。「WOW engage」のようなエンゲージメントソリューションを活用すれば、チャネル横断のコミュニケーションやターゲット別のメッセージ配信も容易に行え、商品開発からサービス改善まで一貫したPDCAサイクルが実現します。こういったインサイト活用は、企業に継続的な競争優位性と顧客価値の最大化をもたらします。

インサイト主導のマーケティング施策を進める際には、いくつか注意点や課題を認識しておく必要があります。まず重要なのは、顧客インサイトの価値を社内で共通理解とし、全社員がその意味や目的を正しく把握することです。

数値化しづらい概念であるインサイトは、分析や活用方法に主観が入り込みやすく、効果測定の基準や施策方針で部署間のズレが生まれがちです。

また、インサイトを商品開発や広告訴求に反映する際、従来のブランドイメージとズレた訴求になってしまうリスクにも注意が必要です。こうした課題を克服するには、効果測定や定期的な見直し、仮説の検証を繰り返してインサイトの真意と施策の整合性を確認し続ける体制を構築しましょう。

常に市場や顧客の変化に目を向け、本質的な価値を顧客へ届ける取り組みが求められます。

企業向けインサイト分析ツールやデータ活用のトレンドについても押さえておきましょう。

従来のアンケートやインタビューだけでなく、オンラインコミュニティでは日々ユーザー同士が本音の意見を交換しています。こうした場を活用すれば、これまで得られなかった多様でリアルなインサイトを効率的に収集、活用することが可能です。

「coorum」などの先進ツールでは、コミュニティ運営や投稿内容の可視化、データ分析機能が標準搭載されており、マーケターや商品開発担当者が現場の声や要望を素早く反映できる環境が整っています。こうしたツールによる環境構築が、新たな事業機会や課題解決、競争力強化への推進力となっています。

他社との差別化戦略を構築するには、表に現れない顧客の嗜好や隠れた動機、要素をいち早くキャッチする視点が不可欠です。

インサイトは顕在ニーズより深い層で顧客が本当に期待しているポイントや感情を映し出します。たとえばチョコレート商品の場合、「甘いもので癒やされたい」という抽象的ニーズだけでなく、「仕事中に食べる場合に人目が気になる」「食べかすが気になる」など具体的な行動・感情に基づくインサイトを発見できれば、意外性ある新商品や独自パッケージ、独特の機能設計も可能です。インサイト起点で早期に商品設計や広告表現に反映すれば、市場の中で自社らしい価値を明確に伝えられ、競争優位を確立できます。常に市場や顧客心理の変化に敏感でい続けることが、他社との差別化の鍵です。

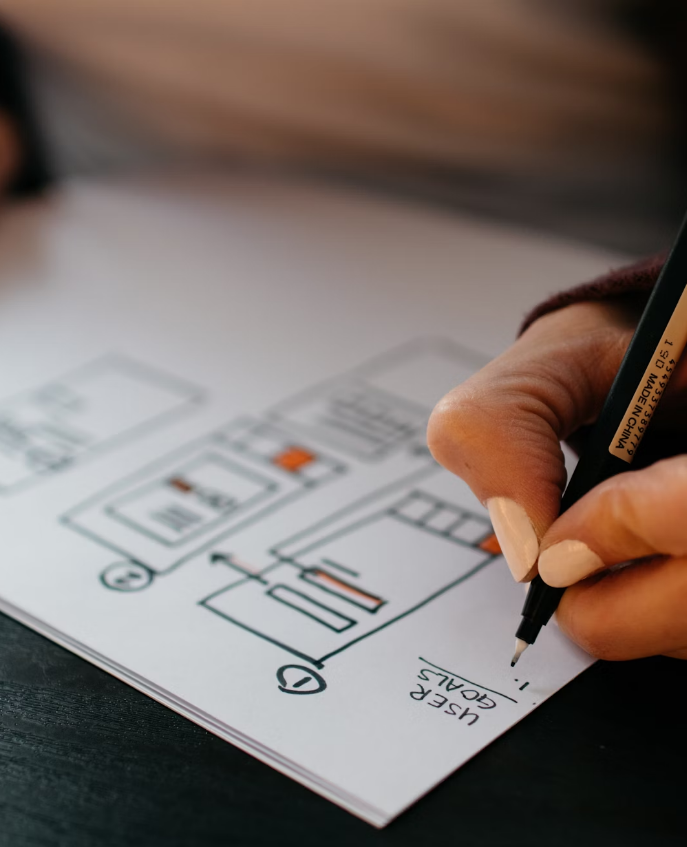

顧客インサイトの分析精度を上げるためには、質問内容やアンケート設計にも工夫が必要です。

「なぜそれを選んだのか」「購入前にどんな不安があったか」「他に比較した商品はあるか」など、単なる満足点や理由だけでなく、“なぜ”を何度も問う掘り下げ型の設問を通じて本音や行動の裏付けを引き出します。自由記述や体験談の共有を促す設問も深いインサイト獲得に役立ちます。

インタビューではリラックスできる環境や匿名性を保障し、顧客が本心を話しやすい配慮が大切です。得られたデータは多角的に分析し、ペルソナや共感マップなど各種分析手法を併用しましょう。調査対象やテーマに合わせた設計と、分析を繰り返すサイクルが価値ある発見につながります。

関連ツールや事例集も積極的に活用しましょう。

顧客インサイトを継続して活用するには、「顧客理解の徹底」と「多角的視点による分析姿勢」が欠かせません。実際の顧客行動や現在の状況、満たされていない潜在的ニーズまで掘り下げて、セグメントごと、場面ごとに違いを明確化することが大切です。

また、先入観にとらわれずに他部署や第三者の視点を交えたワークショップや、定期的なディスカッションを行うことで、新しいインサイトの発見や仮説検証が促進されます。

インサイト活用の成果や学びを社内でシェアし、データの共有や施策の振り返りを定期的に行えば、事業意思決定や改善の質が高まり、企業全体のイノベーションや顧客満足に結び付きます。

最終的に、顧客インサイトの発見と活用を自社の成長に直結させるには、いくつかの重要なポイントへの意識が必要です。

インタビューやアンケート調査では表面的な回答に留めず、背景や本心にまで踏み込みましょう。仮説検証のサイクルを意識し、複数の情報源を参照して多角的な分析を続けることも大切です。ペルソナや共感マップを活用すればインサイトの全体像も把握できますし、最新ツールを導入すれば調査やデータ分析の効率が飛躍的に高まります。

こうした積み重ねが競合との差別化や顧客満足度向上、そして企業の売上アップへと着実につながります。まずは自社の課題を明確にし、ここで紹介した各ポイントを自社の施策に組み込むことで、実践的なインサイト活用を始めてみてください。

適切な方法・ツールを選びとり、顧客インサイトを起点とする戦略で貴社の成長を加速していきましょう。