企業活動や個人事業主の経済活動において、見積や発注、請求といった各種業務は不可欠なものです。経理や管理部門では、会社の予算枠の中でいかに効率的かつ正確に見積金額を計算し、発注業務や請求書の発行業務を進めるかが重要なポイントとなります。

さらに、インボイス制度の施行や電子帳簿保存法の改正など、最近の法令対応も求められる中、旧来の紙やエクセルだけに依存した管理方法では日々の業務にさまざまな手間やリスクが生じるようになっています。本稿では、これらの業務全体の流れや各種書類の基本的な役割、管理ソフトの導入事例、具体的な効率化方法まで幅広く解説します。

それぞれの立場や業種、状況に合わせて最適な業務モデルを検討する一助となるよう、実践的かつ分かりやすい内容を目指します。

見積・発注・請求業務の全体像と基本フロー

企業の業務効率や正確性を高めるには、予算管理から見積、発注、請求、支払いまでのワークフローを正しく理解し、必要な書類やデータが漏れなく管理されていることが欠かせません。

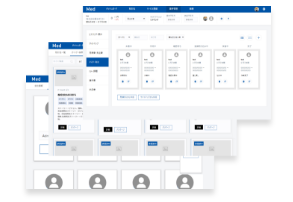

従来は、エクセルや紙ベースの帳票で個別に管理するのが一般的でしたが、近年ではクラウド型の管理システム導入が急速に進んでおり、これによって情報共有や進捗把握、業務状況のリアルタイムな確認が可能となっています。

プロジェクトの規模が大きくなるほど、見積項目の増加や金額の計算、請求内容の照合、経理帳簿への反映など、事務作業は煩雑化します。これに対応するためには、専用の管理ソフトが持つ一元管理機能を活用し、見積内容や発注状況、請求金額、データ保存をクラウドで担当者と共有することが効果的です。発注書や請求書の発行、支払い状況の管理、帳簿作成にも対応したシステムなら、支払い漏れや二重請求といったヒューマンエラーも最小限に抑えることが可能です。

こうしたシステムの導入によって、経理や現場担当者は本来注力すべき意思決定やリスク管理にリソースを割くことができるため、会社全体の業務効率や正確性、成長戦略の実現にもつながります。業務フローを最適化することのメリットは、単なる作業時間の短縮だけに留まりません。

経理ポリシーの徹底や情報セキュリティ、コンプライアンス遵守といった側面でも大きな価値を持ちます。

業務プロセスと必要書類の基本的な一覧

- 見積書:発注候補企業がサービスや商品の価格・納期等を明示して提示する書類。取引のスタート地点。

- 発注書(注文書):発注側が注文意思を正式に表明する書類。

- 発注請書:受注明細や条件を受注側が確認し、正式に受注したことを伝える書類。

- 納品書:商品やサービスを納品する際に発行。内容や数量、日付などを記載。

- 受領書・検収書:納品を確認した証としてやりとりされる場合あり。

- 請求書:代金の支払いを正式に請求する文書。インボイス制度ではさらに項目が詳細明記必要。

- 領収書:支払い完了後に発行。

これら書類は取引金額や業種ごとに省略されることもありますが、多くの場合は業務の段階を追って発生し、帳簿や取引データと連動して管理されます。必要な書類を一覧で把握し、電子化やクラウド管理によって一元的に保存・分析ができる体制を整えると、業務ミスや管理負荷も大幅に軽減できます。

見積書作成時に重要なポイントと金額計算の注意点

見積書作成の際は、以下の点を特に意識しましょう。

- 宛名(会社名・住所・担当者)は誤記や抜け漏れがないよう正確に記載

- 発行日や見積書番号を明示

- 商品・サービス内容は具体的に記載。数量や単価、金額を間違いなく記載

- 消費税、小計、合計金額は正確に計算

- 「○○工事一式」などの表記は、事前に相手先と合意のうえで使用

見積金額が後から変動するケースでは、履歴管理や変更履歴の保存が重要です。見積管理ソフトやエクセルマクロを積極的に利用し、計算内容は必ずダブルチェックしましょう。案件ごとに担当者が連携し、現場の疑問点は専門部署や経理と即時共有できる体制整備が、トラブルや契約ミスの予防につながります。

発注業務・請求業務の効率化とミス防止策

見積から発注、請求に至る流れの中で、もっとも多い課題は「手作業による入力ミス」「進捗管理の煩雑化」「承認フローの停滞」です。特に複数プロジェクトや大量の金額・項目を扱う場合、エクセルやスプレッドシートの管理は限界があります。

こうした課題への最適な解決策は、クラウド型の見積・発注・請求管理ソフトの導入です。

リアルタイムで各担当者が入力・修正・履歴確認できるほか、帳票の自動作成や再計算、メール送信、電子保存など、あらゆる業務をワンストップで完結できます。

大規模プロジェクトでの導入事例では、数百項目に及ぶ見積書・発注書の内容変更や単価修正も即時反映が可能となり、作業効率は飛躍的に向上しています。

データの一元管理により、発注状況・請求金額・支払状況の進捗分析、帳簿への自動反映、法令対応(電子帳簿保存法・インボイス制度)もスムーズに進みます。

主要書類の役割と違いを解説(見積書/発注書/契約書)

- 見積書:商品の価格・仕様・納期などの提案(条件提示)文書

- 発注書:注文の意思表示を行う正式書類

- 契約書:最終的に合意した取引条件や権利・責任を明記した証憑

取引の一般的な流れとして、一度見積書で内容を検討し、発注書で正式な発注を行い、双方合意のもと契約書を締結するのが基本です。

見積書と発注書は性質の異なる書類であり、見積書はあくまで提案、発注書は注文、契約書は最終的な取引ルールを確定するものです。いずれも工程ごとに役割が異なるため、各段階で正しい使い分けを心がけてください。

発注書の作成・発行フローと解決すべき課題

発注書発行の手順は、まず見積内容を受領し、納期・数量・金額などを再確認したうえで作成します。必要事項(発注者名・内容・発注日・納期など)を記載し、社内承認を経て取引先に送付します。

ペーパーレス化や電子保存が認められる現在でも、発注書データは法定保存が求められるため、信頼できるソフトやクラウドサービスでのデータ保存が推奨されます。

入力ミスや承認遅延、電子化未対応などの課題は、AI承認フローや管理システム導入でカバーできます。進捗や変更履歴は自動記録、帳簿や会計ソフトとの連携で作業負担を大幅に軽減できます。

請求書発行とインボイス制度などの制度対応

請求書発行は、納品・検収を終えた後の決済申請として重要な役割を担います。内容・金額が見積と一致しているか、支払期日に誤りがないかを確認し、発行後は受注側で入金管理・領収書発行まで一貫して行うことが求められます。

インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者としての登録番号や消費税額、適用税率などの新要件が追加されました。請求書の記載項目もより厳密になり、ソフトウェアやサービス選定時には制度対応していることを確認することが必須です。

納品書と請求書は役割・記載内容が異なるため、社内管理ソフトや会計サービスへ正確に情報を反映させる必要があります。手間やミスを最小化するためにも、帳簿・請求データをクラウドで一元保存・管理できるサービスの活用がおすすめです。

電子請求書の利点・注意点

- 電子保存法対応により、自社サーバーや外部クラウドストレージに請求書・納品書データを安全に保存可能

- ペーパーレス化でコスト削減・業務効率アップ・保管スペース削減

- データ検索や分析機能も充実しており、過去の取引や業務履歴の把握も容易

- 複数担当者でリアルタイム共有が可能

ただし、セキュリティ体制やバックアップ、法改正への迅速なアップデート体制は必ず事前に確認しましょう。システム障害や個別トラブルへのサポートが手厚いサービスを選ぶと、長期的にも安心です。

インボイス制度と請求業務変更への実務対応

2023年以降のインボイス制度施行により、請求・領収関連書類の記載項目や流れが大きく変化しました。適格請求書(インボイス)は、登録番号や消費税額、税率別金額など詳細な項目が必須となり、一部の管理ソフトではインボイス要件に完全対応した自動発行機能も実装されています。

テンプレートの見直しや帳簿データとの自動連携、複数拠点での同時対応など、制度対応事例も増加傾向です。経理・総務はシステム面での早期準備が必須となります。サポート体制の充実したシステム導入は、業務効率化だけでなく法令遵守・リスク管理の観点からも推奨されます。

業務効率化を後押しする管理ソフト・ツールの比較と活用

予算・見積・発注・請求管理ソフトの導入は、担当者の業務負担削減と正確なデータ管理、情報の可視化(見える化)に大きく貢献します。導入前には、自社の現状フローや重要項目を整理し、見積~請求一元管理機能のあるツールを一覧比較することが重要です。加えて、会計ソフトとの連携や拡張性、サポートや料金体系もチェックしましょう。クラウド型のサービスなら、テレワークや支店間の情報共有も簡単に行えます。

帳簿作成・データ保存・インボイス制度対応機能も含むソフトを選ぶことで、今後の制度改正や業務拡大にも柔軟に対応できます。また、多くのサービスでは無料プランやお試し利用期間が設けられているため、実際の業務で使い勝手を確認し、現場の担当者や経理責任者の声を反映した検討が可能です。

無料で使える管理ツールの特徴

- 請求書・見積書・納品書などの書類作成やマスタ管理をカバー

- 明細数やデータ保存数に上限がある場合が多い

- サポートサービスやヘルプデスクが限定的なケースが多い

- セキュリティ対策を自社で強化する必要がある

こうした無料ツールは、初期投資をかけずに小規模事業者やスタートアップ、個人事業主でも業務のデジタル化が実現できるメリットがあります。導入前には利用可能な機能や制限、サポート体制をよく確認し、自社の業務規模や成長段階に合わせて選択してください。

経理担当者による効率化ソフト活用事例とサポート

- freeeやMFクラウド会計など、会計ソフトとのデータ連携により仕訳や帳簿反映が自動化

- 営業管理ソフト(CRM)との連携も進んでおり、販売管理・業務全体の効率性向上に寄与

- チャットやメールによる操作サポートが迅速

- 専門スタッフやサポート窓口の活用で、制度変更やトラブル時も安心

定期的なシステムアップデートや新機能追加、アカウント管理・権限設定など、企業の規模や業種に合わせた柔軟な対応ができるサービスの利用が増えています。体制変更や担当異動時にも、操作マニュアルの提供や研修サポートがあると安心です。

社内ルールの整備と情報共有の重要性

見積や発注、請求業務を社内でスムーズに進めるためには、明確なルール化と情報共有が不可欠です。電子帳簿保存法やインボイス制度に適切に対応するためにも、書類作成や変更、承認のフローを標準化し、チェックポイントを設けることで、入力ミスや進捗遅延を予防できます。

クラウドソフトによる一元管理、メールやシステム内チャットでのリアルタイム連携、申請書類の電子承認など、最新のテクノロジーを活用してください。経理や管理部門を中心に、定期的な進捗会議や研修の実施、制度改正への素早い対応など、「変化に強い」業務体制を築くことが今後の事業継続のポイントです。

企業規模別の業務フロー設計と注意点

- 中小企業:各担当者が複数業務を兼務することが多く、シンプルかつ業務量に見合った管理ソフトや帳簿連携が有効

- 大企業・複数部署:工程ごとに担当や責任者を分担し、承認・変更・進捗管理を分業。情報共有体制やアクセス権限なども厳格に設定

- 規模拡大や体制変更時は、直ちにマニュアルや業務フローのアップデートを実施し、全社員が最新情報を迅速に把握できる仕組みを構築

- 電子化やクラウド移行の際には、規模や業務負荷を考慮した段階的な導入がおすすめ

情報共有や業務フローの設計・再構築は、リスク管理や業務品質の維持、社内外トラブルの未然防止の観点からも非常に重要です。

安心して業務に取り組むためのまとめと展望

見積・発注・請求・予算管理といった経理業務は、企業の事業運営を支える土台です。各書類や帳票の作成・管理、発行や受領、データ登録、情報の取り扱いなど、どの段階でも正確性と効率性、法令対応が強く求められます。

クラウド型管理システムや一元化された業務管理ソフトを導入することで、担当者の負担や管理リスクを大幅に減らし、正確な情報保存やデータ分析、変化への柔軟な対応が実現できます。

実際の導入企業の多くで、見積作成・発注・請求処理の時間短縮やトラブル減少、コスト削減といった目に見える成果が上がっています。

AIや自動化機能の進化によって、今後はますます企業ごとの業務課題や制度変更にも迅速に適応できる時代になります。クラウドやモバイルデバイスによる一元管理は、スタンダードな業務モデルになりつつあります。

1分で簡単に登録でき、無料で資料ダウンロードや試用もできる管理ソフトの活用を、ぜひ業務改善の第一歩としてご検討ください。