近年、請求管理にかかわるフローを見直して、より効率的でミスの少ない運用を実現したいと考える企業は増えています。

取引件数が多いほど帳簿や会計ソフトへの入力作業が膨大になり、担当者がヒューマンエラーを起こしやすくなるため、導入コストを抑えつつ全体の業務管理を強化するニーズは高まっています。

請求書や各種書類の電子発行やクラウドでの一元管理に取り組むことで、コストを削減しながら請求ミスを防ぎ、企業の成長スピードを上げられるのが大きなメリットです。

本記事では、クラウド型サービスを使った請求書の発行や送付の自動化をはじめ、会計ソフトと連携することで作業負担を軽減する方法を解説します。

基本機能の一覧や比較ポイント、インボイスへの対応など、企業の導入メリットを最大化するための選び方も紹介します。自社の管理体制に合った設定ポイントを押さえることで、業務効率化とミスの削減が期待できるはずです。

さらにインボイス制度に対応しながら請求書を電子送付する方法や、月額や無料などのプラン別の料金体系、サポート内容を詳しくチェックし、導入後の負担を最小限にするための留意点をまとめています。

経理担当者の働き方を大幅に楽にしながら、企業全体の事業拡大を後押しするポイントを幅広く取り上げるので、ぜひ最後まで確認してみてください。

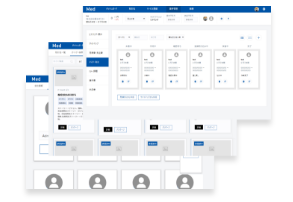

【2025年最新比較表あり】多機能型の請求管理ツール比較

近年、請求管理の導入を検討する企業が増えている背景には、紙の書類や郵送にかかわるコストの削減、業務全体の効率化、さらに経理担当者の負担軽減が大きく影響しています。取引先が増えると請求書の発行件数や管理業務が急増し、入金確認や支払い期日を追跡するための作業も増えます。

そこで、クラウド上で請求データを一元保存し、必要なときに一覧や明細をすぐ確認できるサービスを利用すると、管理ミスや作業時間を大幅に減らしやすいです。

特に月額制や無料プランを用意しているクラウド型管理ツールは、導入のハードルが低いというメリットがあります。

複雑な設定が不要で、初期費用を抑えながら試験的な導入も進められるため、まずはスモールスタートで試してみるという選択肢も検討できます。

紙ベースの請求を電子データに切り替えると、請求書類の発行から送付までを自動化できる点が魅力で、郵送の手間をほとんどかけずに済むのも大きいです。

専門家やコンサル会社からの意見を取り入れると、より自社で運用しやすいかどうかを判断しやすくなります。

たとえば株式会社ジオコード 経理財務課課長のように、デジタル化の先進事例を多く扱っている担当者の知見を参考にすれば、最適なサービスやソフトの比較検討を進めやすいでしょう。

必要な機能としては、会計システムとの連携やインボイス、電子帳簿保存にも対応しているかが重要になります。

請求管理業務を効率化する導入メリットと必要ポイント

お金を取り扱う請求管理業務では、必要な書類の作成や送付、入金チェックなど、多岐にわたる工程を正確かつスムーズに進める必要があります。

そこで、クラウドサービスを利用して請求業務を一括管理するメリットは大きいです。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

- さまざまな取引状況や顧客データを一元管理して、入力ミスやチェック漏れを防止

- 電子請求書をメール送信し、受領側の状況をタイムリーに確認してペーパーレス化を実現

- 帳簿や会計ソフトへ自動連携し、売上や支払明細を作成する効率が高まる

- 月次や年次の集計作業を削減し、経理担当者の負担を軽減

これらの機能を設定する際に、実際の業務フローや取引先の対応状況と噛み合わないと手戻りが発生する場合があります。

導入前に自社が求める要件を整理し、発行から保存、請求書送付、さらには支払いの確認までをどの程度自動化したいかを明確にしておくと失敗しにくいです。

自動化や電子送付が可能なサービスの選定方法を解説

請求書発行システムの中でも、PDF化から電子送付、さらに郵送代行まで担ってくれるサービスを選ぶと、担当者の業務負担は大きく軽減されます。

取引先によってはまだ紙ベースの請求書を必要とするケースもあるため、電子送付と郵送の両方に対応できるシステムがあると便利です。機能面の比較に加え、セキュリティ設定もチェックしておきましょう。

パスワード付きでPDFを自動送信する仕組みがあれば、情報漏えいのリスクを低減できます。

また、インボイス制度や電子帳簿保存制度の要件を満たしているかどうかも重要な選び方のポイントです。将来的に制度が変わった際、サービス側で自動アップデートに対応してくれるなら、追加の作業無しに最新の法規制に準拠できます。

社内での運用手順を確立しやすいようにサポート体制が整っているか、操作画面が分かりやすいかも導入成功の鍵です。

請求管理システムとは?会社の規模別に導入を比較検討する

請求管理システムは、取引情報をもとに請求書や納品書を自動作成し、発行から支払いの確認やデータ保存までを一元管理できるツールです。

中小企業の場合、導入コストが低い月額制のクラウド型ソフトを検討するケースが多く、売上規模や請求件数に応じて柔軟にプランを変更しやすいのが特徴です。

大企業では部門や取引内容が多様になるので、複雑な料金計算や多数のユーザー管理にも対応できる高機能型のシステムを比較見積もりする傾向があります。

請求書や請求書関連の帳票を正しく発行し、タイミング良く入金や支払を確認することで、資金繰りの状況をリアルタイムに把握しやすくなります。

さらにクラウドサービスを利用することで、手元のパソコンやタブレット、スマートフォンなどからいつでも必要データをダウンロードできるのもメリットです。今後の事業拡大も見据えて、要件や規模に合った選び方をするのがポイントです。

書類発行から一括管理までの基本機能一覧と利用料金

請求管理システムには、多くの場合以下のような基本機能が備わっています。

- 請求書や納品書などの帳票をテンプレートで作成し、内容をワンクリックで編集可能

- 取引先ごとの取引履歴や発行状況を一覧で把握し、入金未確認のリストなども自動表示

- 電子送付および郵送代行に対応し、送付状況をリアルタイムでチェック

- 会計ソフトや販売管理システムなどとの連携機能で、二重入力を削減

- 電子帳簿保存やインボイス制度へのスムーズな対応

料金形態は、無料プランから月額固定、従量課金制までさまざまです。

月額プランの場合は、一定料金で主要な機能を使い放題にできるため、請求業務が多い企業ほど安心して導入しやすいです。一方、小規模の事業者にとっては無料枠があるサービスによって導入ハードルが下がり、実際の業務状況を確かめながら必要に応じてグレードアップするといった使い方ができます。

自社に合ったシステムを選ぶためのチェックポイント

次のようなチェック項目を事前に整理しておくと、請求管理システムの比較検討がスムーズに進みます。

- インボイス制度や電子帳簿保存制度に対応し、法令順守の要件を満たしているか

- 使用中の会計ソフトや販売管理ソフトとの連携が容易にできるか

- 担当者が操作に戸惑わずに利用しやすいUI・UXやサポート制度が整備されているか

- 自動送付やメール本文のテンプレート編集機能があり、手間を削減できるか

- 将来的な事業拡大に対応できる拡張性やデータ保存容量が十分か

上記のポイントを押さえることで、導入後もミスやトラブルが少なく、自社のフローに合った形でシステムを活用できます。

とりわけ業務範囲が広い企業ほど、多機能なサービスが適している場合が多いですが、明細レベルまで細かい設定が必要な場合には導入時のサポートが重要になります。

クラウド請求書発行サービス選びで外せない機能を一覧比較

クラウド請求書発行サービスを選定するときは、以下のような機能や特徴を比較すると導入後のトラブルを回避しやすいです。

- 請求書の一括発行・自動送付機能で、送付漏れや確認漏れを防止

- 複数の支払い方法をサポートし、顧客ごとのニーズにも柔軟に対応

- 郵送代行やPDF発行の自動処理など、紙ベースにも電子ベースにも対応できる

- セキュリティ強化策としてのパスワード保護やIPアドレス制限などがあるか

- 月額制や段階的なプランが用意されており、企業規模に合った料金で利用可能か

請求管理業務におけるスムーズな運用を目指すなら、上記のポイントをチェックしたうえで、比較対象となる各サービスのサポート体制も確認しましょう。

電話やメール、チャットなどサポート窓口がどの程度充実しているかは、導入後の安心材料になります。

無料プランや月額プランの導入コストを削減する具体策

導入時のコストをできるだけ抑えたい場合は、無料プランや月額プランを上手に活用することがおすすめです。無料プランで基本機能を試し、自社の請求管理作業フローとの相性を見極めてから有料プランに切り替えれば、失敗が少ないです。

月額制のサービスでも、契約期間を短めに設定しておけば、業務要件の変化に合わせて乗り換えたりアップグレードしたりしやすくなります。

また、郵送作業や紙の書類を大幅に削減できるため、これらの直接的な費用面でのメリットは非常に大きいです。さらに、担当者が手動で作成していた請求書や明細書を自動作成に切り替えることで、作業時間を削減し人的ミスを減らせます。

これらの結果としてリソースを重要な業務に振り向けられるようになる点が、企業の成長にも好影響を与えます。

会計ソフトと連携可能な機能で確認・入力ミスを防止

請求管理システムが会計ソフトと連携していると、入金額や支払期日のデータが自動で同期されるため、経理担当者が二重入力を行う手間を省けます。

売上データや支払い明細を会計上の帳簿へ反映させるのもスムーズになり、入力漏れや金額入力のミスを最小限にできます。

特にクラウド型であれば、リアルタイムでデータが更新されるため、いつでも最新の状況をチェックできるのも魅力です。

ただし、連携方法は各システムで異なるため、自社が導入している会計ソフトや販売管理ソフトとの互換性や連携手順を事前に確認する必要があります。

APIでの連携やCSVファイルのインポート機能など、運用形態に合った手段を選ぶことで、日常業務の処理効率や精度をさらに引き上げることができます。

インボイス・電子帳簿保存制度にも対応する請求管理ツール

インボイス制度は企業間取引において正確な取引情報を記録し、適切な課税や税額控除を行うために導入される仕組みです。

同様に電子帳簿保存法は電子取引データを法的に有効な形で保存するための制度で、これらに対応した請求管理ツールを使うことで、税務リスクや後からの証憑不備を回避しやすくなります。

請求書をクラウドサーバー上に保存し、必要なときにダウンロードして提示できるようにしておけば、紙の管理に比べてセキュリティの向上も期待できます。

インボイス制度に対応したシステムであれば、請求書に必要な情報を自動付与してくれるため、担当者がイチイチ入力しなくても要件を満たせます。電子帳簿保存制度についても同様に、適切なデータ形式で保管されるため、見落としやフォーマットミスが起こりにくいです。

これらの制度対応は、将来の運用安定性を確保するうえでも重要なポイントなので、比較検討の際に重視してみてください。

取引フローを一元化できる管理システム設定の注意ポイント

複数のツールを併用していると、請求書の発行や売上管理、支払い情報が散逸しやすく、担当者が何度も別システムを操作してミスを誘発するリスクがあります。

一元管理が可能な請求管理システムを導入すれば、取引フロー全体をひとつの流れとして把握しやすくなり、月次や年次の作業負担も削減できます。特に、専門的な知識が不要で直感的に操作できるソフトなら、新人担当者や異動者でも早期に運用へ馴染めるでしょう。

注意点としては、フローの自動化を進める前に、社内の承認プロセスや顧客との合意をきちんと整備しておく必要があります。例えば、料金が変動しやすいビジネスや個別契約が多い場合、設定ミスをしてしまうと課金や請求漏れにつながりかねないです。

導入段階で業務プロセスを洗い出し、システムに合わせて最適化しておくことで、スムーズな運用が実現しやすくなります。

セキュリティやサポートを重視したサービス選定方法

請求管理システムは、お金に直結する機密情報を扱うため、セキュリティを徹底的に検討したうえで選ぶことが非常に重要です。

具体的には、通信の暗号化やデータセンターの安全性、アクセス権限の細分化などが挙げられます。さらに導入時に設定方法が分からないときや、運用中に予期せぬトラブルが起きたときに速やかに相談できるサポート体制があるかどうかも大きな比較材料です。

また、顧客からの問い合わせを代行するコールセンター機能やヘルプデスクをオプションで提供しているサービスもあります。取引先が多い会社では、管理者と顧客が直接やりとりしなくても、システム側のサポートが対応してくれることで手間を省ける可能性があります。

価格だけに注目するのではなく、トータルでのコストパフォーマンスを考慮し、長期的に安定運用できるサービスを選ぶとよいでしょう。

まとめ:企業の請求管理業務を効率化する最適なツールとは

請求管理システムを導入することで、これまで人手に頼っていた請求書の作成やチェック、郵送作業の多くが自動化されます。

金額や日付などの入力ミスが減り、取引先とのトラブルリスクや修正作業の負担も大幅に減少します。

ペーパーレス化が進めば、オフィススペースの確保や郵送費の支払といった目に見えるコスト削減に加え、データ保存の利便性も高まるでしょう。

具体例として、「請求管理ロボ」や「freee請求書」などのシステムは自動化機能やメール送信、連携機能が充実しているため、初心者でも導入しやすいという評判があります。自社が扱う商品の販売方法や顧客との支払いサイクルに合ったサービスを選び、継続的にフローを見直すことで、より快適な請求管理を実現できます。企業全体のコストを押さえながら、経理業務の負担を減らし、担当者が他の重要業務に時間を割ける環境を整えることが、これからの事業拡大にもつながります。

今後のシステム利用で得られるメリットと導入前の最終チェック

システムを導入することで得られる主なメリットには、作業効率の飛躍的な向上、コスト削減、セキュリティ面の強化などがあります。また、担当者に依存しない形では業務が回るため、属人化リスクを減らし、トラブル発生時にも迅速に引き継げる体制作りが進むでしょう。

リモートワークにも対応しやすくなるので、企業の多様な働き方をサポートする基盤としても有用です。

導入前には以下の点を最終チェックしておくと安心です。

- 自社が必要とする機能(発行・送付・管理など)が網羅されているか

- インボイスや電子帳簿保存の要件に対応し、継続的なアップデートが見込めるか

- 会計ソフトなどとの連携手順が明確で、導入後の操作が簡単か

- サポートデスクやマニュアルが充実しており、トラブル時に対応できる体制があるか

これらを確認しておくだけで、導入後の戸惑いやシステムトラブルを回避できる確率が高まります。

スムーズな運用を実現し、企業成長を加速させるポイント総括

請求管理をクラウドサービスで一括運用するメリットは、発行作業から送付、支払い確認、消込処理までを集約できる点です。

決済連携にも対応したツールを選ぶと、クレジットカード払いや口座振替などの複数支払方法に対応でき、顧客満足度も向上しやすくなります。

さらに、請求書や納品書、支払明細などを同時に作成・管理できる仕組みなら、担当者の入力ミスや作業負担を軽くして、より戦略的な仕事に取り組む余裕を生み出せるでしょう。

比較検討の際には、プラン内容や連携機能、セキュリティ面、サポート体制など多角的に確認することが大切です。インボイスや電子帳簿保存の法的要件をカバーするサービスであれば、税務面でのリスク回避にもつながります。導入後は運用フローを定期的にレビューし、システムが常に最適な状態で稼働しているかをチェックしていくことで、長期的なコスト削減と企業成長を同時に目指せます。

まずは自社の請求管理における課題を明確に洗い出し、必要機能を一覧化してから複数のサービスを比較するのがおすすめです。

月額利用料や初期費用、無料トライアルの有無、サービス品質に関する口コミや資料をもとに総合的な判断を下すと、導入後の成果を最大化しやすくなります。

スムーズな運用を実現し、大幅な業務効率化とコスト削減を同時に叶えて、企業の成長を加速させましょう。

経理の内製化をご検討の方は、以下の記事もご覧ください。

経理内製化の進め方|メリット・デメリットから導入までのステップを解説