デザインや広告制作などで大きな印象を与えたいとき、文字や画像の「ジャンプ率」を意識するだけで表現力がぐっと高まります。

ジャンプ率とは簡単にいうと、見出しと本文の文字の大きさの「差」をどれだけ大きくするか。のことを言います。

専門的なデザイナーでなくても、フォントのサイズやカラーの配色を少し変える方法を覚えるだけで、見やすいメイン要素を作成しやすくなるのです。

今回はジャンプ率の概要や設定のコツを解説しつつ、全体レイアウトにメリハリを与えるためのアイデアを詳しく紹介します。

WebやSNS、ブログページに加え、広告や資料など、さまざまな場面で利用できるポイントをまとめました。

ジャンプ率をコントロールして、他社との差をつけるような魅力的なレイアウトづくりを目指してみましょう。

押さえておきたい!ジャンプ率で魅せるデザインの基本

ノンデザイナーがWebサイトを制作しようとして、文字や色の設定は行っているのになぜかメリハリが出ないと感じる場合があります。

そのときに役立つのが、文字や画像のジャンプ率をうまく活用する方法です。

見出しと本文とのサイズ差、色のコントラストなどを大胆に変化させると、視覚効果が向上し、伝えたい印象がはっきりします。

要素同士が同じくらいの大きさになっていると、どこに注目すればいいか曖昧になりがちです。

大きめの見出しや際立つ写真を配置すれば、読み手の目を自然に誘導できます。

目的に応じてフォントやカラーを使い分け、大胆な比率で充実したレイアウトを作成してみてください。

バナーデザインはジャンプ率が鍵!限られたスペースを活かすコツ

バナーは広告やSNS上の小スペースで展開されるため、より強い印象づけが求められます。

そのときに意識したいのが、ジャンプ率を活かした要素の配置です。

大きめの文字をメインに据え、背景や余白を控えめにまとめると、シンプルながら効果的なデザインになります。

色(カラー配色)の選び方を工夫し、他の部分とのメリハリをつければ、クリックやタップを促しやすい環境が整うでしょう。たとえば次のポイントが参考になります。

- 見出しとなる文字サイズを思い切って大きくする

- 周囲の要素は控えめに配置して主役を目立たせる

- 色数を増やしすぎず、必要なカラーだけで印象を統一

- フォントも太字やスタイルの異なる種類を組み合わせる

こうした調整によって限られたスペースでもメリハリを演出し、広告としての役割を十分に発揮できます。

視覚情報を有効活用!図解で内容を簡単に伝える方法

テキストだけで長々と説明するより、写真やイラスト、アイコンを取り入れた図解のほうが見やすくなる場面は多いです。

図解の作成では、やはりジャンプ率の意識を忘れずに。

文字サイズやレイアウトを工夫すると、重要なポイントを強調しやすくなります。

見出しに大きな文字や目立つ色を使い、補足的な情報をやや小さめに抑えるなど、視線誘導を意識すると理解度が高まります。Web上で検索されやすい図解を作るなら、情報の優先度をはっきり決めて、必要な要素だけ明確に配置するのがおすすめです。

文章を読むだけでは伝わりにくい中心部分も、図を加えることで一気に印象に残りやすくなるでしょう。

図解に役立つジャンプ率調整~タイトルや重要要素を際立たせる~

図解は情報を整理して見せるときに用いられますが、その分だけ構造が複雑になる場合もあります。そこで高いジャンプ率を取り入れると、タイトルや主役の要素がひと目で分かるようになり、ページを訪れたユーザーの行動をスムーズに誘導しやすくなります。

たとえば、複数のアイテムを図解で並べるときに、特筆すべき項目だけ一回り大きくして色も変化させると、見栄えがぐっと引き立ちます。本文テキストとの区別を強調する成果にもつながるので、全体を見渡して大きさや配置を調整しながら作成してみてください。

図解制作の前に!レイアウトと文字配置を整えるステップ

図解を制作するときは、最初に用意する要素をリストアップしてから大まかなレイアウトを決めましょう。

見出しはジャンプ率を大きく取り、本文は読みやすいサイズを心掛けることで、全体にメリハリが加わります。箇条書きを導入する場合は、アイコンや番号との間隔を見直し、文字とのバランスを調整してみてください。

さらにグレースケールでチェックすると、濃淡の変化によって見出しや本文の強調ポイントが明確になります。不要な要素を削り、必要な情報だけを適切に差し込むことで、スッキリとしたデザインに仕上がるでしょう。

こうした手順を踏むことで、図解の最終的な構成が整い、わかりやすい資料となります。

図解を作るときの配色ポイント:カラー選びの基本

図解において配色は大きな意味を持ちます。

文字や記号、背景色のバランスによって、読み手が感じる印象が大きく変わるからです。ジャンプ率だけでなく、色の比率も考慮しておくと良いでしょう。

背景を落ち着いたカラーにして、強調したい部分だけ明るい色や補色関係のカラーを使えば、メインの要素が際立ちます。

また、色数を増やしすぎると情報が雑多に見えるため、必要な範囲に抑えるのがポイントです。Webデザインでも同様で、統一感のあるパレットを選ぶことで、全体の印象がまとまって読みやすさが高まります。

最終的には「何を伝えるか」を意識して色を選定すると、データやアイデアを最大限に活かせるでしょう。

要素の取捨選択が鍵!最低限の情報でデザインに意味を持たせる

デザインに要素を詰め込みすぎると、読み手が混乱してしまう場合があります。

そこで重要になるのが、最適なジャンプ率と情報量のバランスです。

見出しを大きく、本文を抑えめにするだけでも視線の流れを作れます。

また写真やイラスト、アイコンなどの画像類も厳選し、ページ全体で統一した印象を与えるのが大切です。

以下のようなテクニックで、無理なくメリハリを演出しましょう。

- 見出しと本文の文字スタイルに明確な差をつける

- 使う画像のサイズを一部だけ大きく設定して強調する

- 配色は落ち着いたトーンを基準にし、アクセントカラーをポイント的に使う

- 空間(余白)を意識し、情報を詰め込みすぎない

要素を減らしてレイアウトをすっきりさせた分、メインで見せたい部分がくっきり目立ち、見た人が理解しやすい構成になります。

大きさと比率の妙!ジャンプ率の基本設定

文章や画像が均一な大きさで並んでいると、読む側としては重要部分がどこなのか捉えづらくなります。

そこで文字や画像のサイズに大胆な差を設けると、読みやすいメリハリが出て、広告やブログ、会社案内などあらゆる制作物に応用が可能です。

たとえば熱中症対策を訴求するポスターを作る場合、警告文を一番大きい文字にして派手な色を使い、補足的な情報は小さい文字でまとめる手法が有効です。

フォントの太さや種類も適切に選べば、よりダイナミックなデザインが生まれ、閲覧者の目をしっかりと惹きつけられます。

グラフのビジュアル改善!メリハリをつけて内容をわかりやすく

棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなど、目的に合わせた種類を選んでも、色や文字の調整次第で印象は大きく変わります。

ジャンプ率を応用するなら、目立たせたいデータだけ補色や太い線で表示する、数値のフォントサイズを大きくするなどの工夫が考えられます。

色数を増やしすぎるとデータの区別が難しくなる場合もあるため、主役となるカラーを1つ~2つ決めて、他の部分はやや抑えめにするとメリハリが付きやすいです。

最終的にはグラフ全体を俯瞰し、上から下へ読み進める流れがスムーズか意識して、必要だと思う微調整を行ってください。そうすることで資料としての分かりやすさが格段にアップします。

チャートや図のデザインパターン一覧を活用しよう

フローチャートや比較表のように、特定のレイアウトがすでに定番化している場合があります。

そういったデザインパターンの一覧を持っていると、制作時に「どのようにまとめようか」と迷った段階で役立ちます。

文字のジャンプ率を組み合わせれば、さらに分かりやすさが向上するでしょう。

たとえば手順ごとに矢印を使ったフローチャートを作るとき、各ステップのタイトルを大きく、副次的な説明は小さくすると、一目で流れがわかるレイアウトになります。

ベースとなるパターンを参考にしつつ、自分の伝えたいイメージに合わせた微調整を行えば、より効果的な図を作成できます。

【初心者必見】ジャンプ率を活かしたレイアウト応用テクニック5つ

ジャンプ率というのは、文字や画像の大きさの違いを明確に示し、読み手に「情報の重要度」を示す手法です。高めに設定すると大胆なデザインになりやすく、低めに調整すれば落ち着いた雰囲気も演出できます。以下のテクニックを応用すれば、多くの場面でメリットを得られるでしょう。

- 見出しの文字サイズを通常より大きくし、背景色とコントラストをつける

- 本文は読みやすさを最優先にし、ポイントだけ色を変えるなど部分的に強調

- 画像を一枚だけ拡大表示してアイキャッチの役割を持たせる

- フォントの種類を変えたり、太字と通常の切り替えを使い分ける

- 広告やSNS投稿で強調したい要素を効果的に際立たせる配置を試みる

こうした工夫を積み重ねることで、初心者でも見せ方に明確な差をつけられるようになり、結果として広告や資料、ブログ記事などの質が上がります。

文字や画像のメリハリで読みやすさを高める

ジャンプ率は文字優先で考えがちですが、画像にも応用可能です。

特定の写真だけサイズを大きくして読み手に「重要な要素」を示す手順は、雑誌やカタログだけでなく、Web制作の現場でもよく使われます。

ブログやSNSでも、画像の大きさを変えるだけで目を引く投稿になります。

文章の配置との兼ね合いを見ながら差をつけることで、必要以上に画面が散らばることなく、かつ動きのあるレイアウトを保てるのです。

そうして文字と画像を組み合わせていくと、ページ全体にわかりやすい流れが生まれ、ユーザーにとってストレスのない閲覧体験が提供できます。

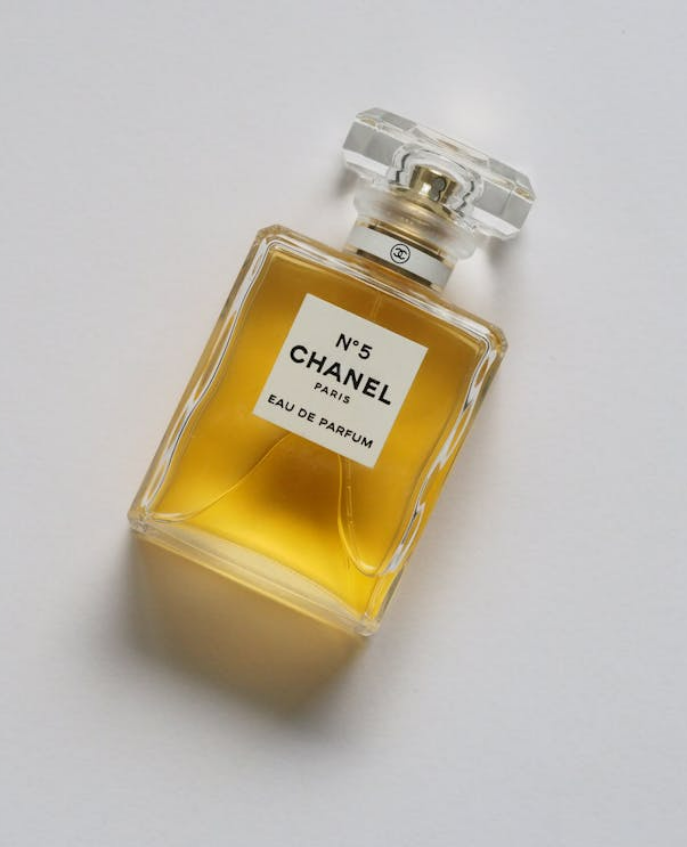

サービスの具体例から学ぶ~ジャンプ率とカラー配色の活用

Webサイトにおいては、ターゲット層や提供するサービス内容によって理想的なジャンプ率や配色は変わってきます。

若い世代向けのサイトであれば、コントラストの強い色使いと大きい文字を使う方法で元気なイメージを打ち出すのが効果的でしょう。

一方、高級感や落ち着きを表現したい場合は、色数を絞り、やや小さめの文字で整然とした雰囲気を作り出すのがおすすめです。

見出しや写真の配置に差をつけ、ページを読みやすくしたら、必要に応じて広告やキャンペーン情報をタイミング良く挿入してみてください。

これらの調整をまとめると、全体のレイアウトからページの細部に至るまで、トータルでの印象が大きく変わります。

DMやブログでジャンプ率を意識して作るときのコツ

DMやブログの文章は文字情報が多いものですが、見出しや途中の見せ方を少し工夫すると、読み手の意欲を維持しやすくなります。

たとえば、DMのタイトル部分を特大にして配色も大胆にし、本文は落ち着いた色で整えるとキャッチコピーが強調されます。ブログ記事でも、見出しを色付きの枠で囲み、本文は淡い配色で統一すると、メリハリが効いて内容が理解しやすくなります。

リンクを挿入する場合は、テキストの色を切り替えたり、アイコンを添えると意識的に目を引きます。大事なのは、「どの順番で情報を読んでほしいか」を踏まえながらジャンプ率を調整することです。

この視点をもつと全体の完成度も自然に高まるでしょう。

まとめ!今回のポイントで最適なデザインを徹底しよう

文字のジャンプ率や画像の配置を意識するだけで、大きく印象の変わるデザインが生まれます。

特に見出しを他と大きく差をつけること、色のメリハリを活用することは、広告やSNS投稿、Webサイト制作、ブログ記事などさまざまなカテゴリで役立ちます。

最終的には、読み手の立場で「どの要素を一番に見て、次に何を理解してほしいか」を想定して、レイアウトを組み立てていきましょう。必要なときには無料ツールや配色パレットを活用したり、フォントの変更を行ったりすることで、デザインの幅が格段に広がります。今回ご紹介した方法を踏まえて、株式会社や個人事業、イベント運営など多様なシーンで制作物を最適化してみてください。

メイン要素がしっかりと目に留まり、読み手が素早く内容を理解できるレイアウトを実現することで、あなたのデザインや広告が大きくステップアップしていくはずです。